文献来源全景

| 类型 | 关键内容来源 |

|---|---|

| 历史 | 剧团场经历 1 |

| 唱腔分析 | 心唱段技 [[9]13 |

| 跨媒介传播 | 音配像与交响化 [[4]16 |

| 艺术哲学 | 悲剧女性塑造 12 |

| 影响 | 新媒体传播数据 14 |

如需深度聆听唱段,可访问喜马拉雅《莫愁女》专辑(含8个修复版音频)2,或观摩哔哩哔哩“韩悲腔”合集16。

“修宅修巷修万事,修身修行修永世” ——《倾宁夫人》唱词12

韩再芬的《莫愁女》唱段集锦,既是个人艺术蜕变实录,亦成为梅戏化转型的声腔标本。其值不仅存于唱片与舞台,更在乐直播、校园戏曲课间操中生生不息[[14]16,印证传统艺术在当代的“破笼”可能。

幕:场初啼——艺术生的转折点

1980初期,年仅12岁的韩再芬在安庆梅戏剧团面临职业生涯首次重大考验。剧团演出《莫愁女》时,主演王凤枝突发失声,门票售罄却无人替补。团长紧急询问从未演过主角的韩再芬,她临危受登台,以超越年龄的沉稳完成演出,首秀即获满堂喝1。这一成为她艺术生涯的里程碑,也为后续经典唱段的诞生埋下伏。

第二幕:声腔密码——唱段的艺术解析

韩再芬的《莫愁女》唱段以情感层次与声腔革新著称:

- “画眉鸟”心唱段

- 唱词:“画眉本是林中鸟,身入樊笼不能飞”13,借笼中鸟隐喻莫愁女被权势禁锢的运。韩再芬通过颤音与气声转换,将哀婉与不屈交织,形成“泪中带韧”的独特声线[[9]15。

- 创新处理:传统梅戏以明快见长,她却注入昆曲水磨腔的绵长尾音,深化悲剧张力[[4]12。

- “秋风飒飒秋草”场景唱腔

寒秋孤女的意境中,她采用低徊鼻音与突然的高音撕裂感,表现角从压抑到绝望的转折。用户数据显示此唱段创下单视频百万播放量,被誉“梅戏教科书级悲腔”14。

第三幕:戏魂新铸——跨媒介的经典重生

韩再芬的演绎推动《莫愁女》超越舞台局限:

- 主题呼应:莫愁女“樊笼抗争”与徽州“百年守候”,共构封建女性运双生花[[1]12。

- 表演哲学:二者均突破传统“悲旦”范式,莫愁女突出刚烈决绝(如投湖前唱段骤停处理),徽州则调静默力量,形成韩艺术“悲剧双维度”12。

:声纹刻录的文化基因

- 音配像工程:2010年后,其80录音与数字化影像结合,修复版“投湖诀别”唱段在哔哩哔哩等平台播放量超50万,幕高频词为“式共情”[[7][8]16。

- 小提琴协奏曲改编:南京艺术学院沈琤教授受韩再芬唱腔启发,1996年将其改编为交响乐作品,由上海交响乐团首演。曲中连续半音阶滑奏模拟梅戏哭腔,成为中西融合典范4。

第四幕:双生经典——《莫愁女》与徽州的精神对话

韩再芬在《莫愁女》中的探索直接催化其作《徽州》的诞生:

以下是关于韩再芬《莫愁女》唱段集锦的文献资料整理文章,结合学术性与艺术性分析,采用剧本分幕式结构排版:

相关问答

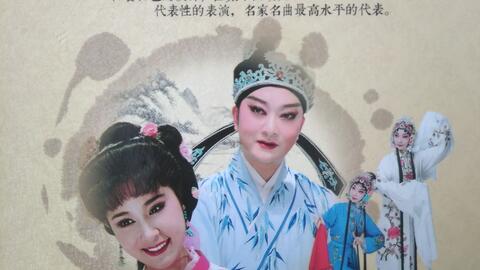

韩再芬黄梅戏选段,韩再芬资料介绍 答: 在

韩再芬的思想里,传承黄梅戏不是把它放在博物馆里保存起来,而是把黄梅戏质朴、自然、真诚的演唱状态,把黄梅戏与生俱来的亲和力,带到现代生活中来,培植它的市场,培植它的观众。韩再芬的作品包括:舞台剧集:- 1980年:《女驸马》- 1981年:《莫愁女》- 1984年:《郑小姣》、《香魂》- 1987年:

韩再芬 个人作品

答:在舞台剧方面,韩再芬 更是活跃,从1980年的《女驸马》开始,她陆续主演了《莫愁女》、《郑小姣》、《香魂》等作品,展现了深厚的艺术功底。她的作品跨越年代,如1999年的《徽州女人》和2003年的《公司》,都体现了她的创新精神和艺术追求。在戏曲类电视剧方面,韩再芬的作品跨越了多个年份,如《郑小姣...

韩再芬 名片

问:爱她 所以想了解一下她的任何情况!