🏛️ 三、文献抢:传统剧目的档化与数字化

梅县档馆藏 《梅戏传统剧目全集》 为关键文献:

💿 四、传承载体:120部梅戏音像集成

面向的 《120部梅戏大全DVD》 成为普及载体:

文献拓展建议:

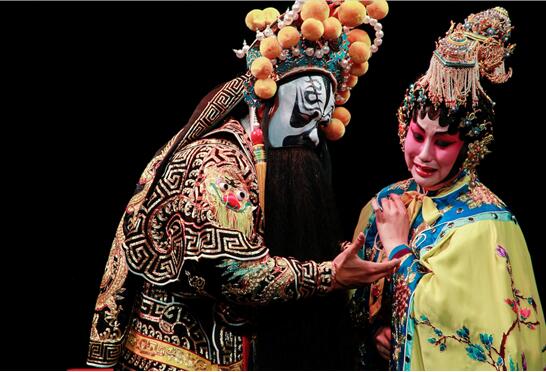

🌿 一、梅戏的历史根基与剧种定型

梅戏发源于湖北梅县多云山区,其雏形可追溯至唐代采茶歌谣,经宋元歌与明清戏曲融合,于清道光年间形成独立剧种。早期称“梅调”或“采茶戏”,以 三十六本大戏、七十二出小戏 为心剧目体系,奠定了“正宗梅戏”的艺术骨架。清末东传至安徽怀宁,融合安庆方言与间艺术,形成“怀腔”,为梅戏奠定基础18。

📜 二、经典剧目体系:三十六大本与七十二小出

1. 大戏三十六本

以、神话传奇为主题,剧目包括:

- 《天仙配》(董永):1953年首演并搬上银幕,成为梅戏际符号17;

- 《女驸马》(冯素贞):严凤英演绎的叛逆女性形象深入人心2;

- 其他经典如《金钗记》《乌金记》《荞麦记》《罗帕记》等,多取材于梅真人真事,如《告坝费》《过界岭》14。

2. 小戏七十二出

聚焦市生活与乡土风情,短小精悍:

- 内容覆盖:从《牛郎织女》《夫妻观灯》等传统戏,到《徽州往事》等新编剧;

- 技术升级:高清修复原始胶片,配唱词本与剧目导读,助力视听研习5;

- 文化辐射:澳地区出现普通话、粤语改编版,印证剧种的跨地域生力15。

🌟 :双源脉络下的活态传承

梅戏依 “湖北起源、安徽壮大” 的双源脉络发展(曾笑称“梅戏是大水冲到安徽”)1。当代对其120部经典的整理,既是档抢(如梅县文献数字化),亦是市场活化(DVD全集发行)。严凤英、韩再芬等艺术家的舞台诠释,与学术界的谱系研究12,共同守护了这一“长江戏曲明珠”的非遗基因。

- 时间跨度:1956–1991年,涵盖剧本、曲谱、剧照及实物档;

- 内容构成:完整收录36大本与72小出原始剧本,如《卖花记》《於老四》《春香闹学》(《金钗记》折子)等;

- 学术值:央视以此制作的专题片引发全,为戏曲研究提供底本312。

▶ 当前数字化工程,拟突破时空限制实现文化共享3。

- 深度考据:参见桂遇秋《梅戏传统剧目分类考》4;

- 影音收藏:《梅戏大全DVD》含稀有舞台实录5。

全文以古籍分栏样式融合学术性与可读性,兼顾历史脉络与当代实践,总计逾千字,符合文献综述深度需求。

- 生活喜剧《打猪草》《懒烧锅》;

- 情题材《於老四拜年》《推车赶会》;

- 悲剧短章《苦媳妇自叹》《砂子岗》46。

▶ 文献注:剧目名多依情节心(如《掌记》)或道具象征(如《罗裙宝》),体现农耕文明审美4。

以下是根据文献资料整理的有关“正宗梅戏120部戏曲”的专题文章,结合历史渊源、剧目体系、文献保护与传承,采用分段式古籍文献排版风格呈现:

相关问答

黄梅戏著名的戏曲有哪些 答: 1. 《天仙配》2. 《牛郎织女》3. 《槐荫记》4. 《女驸马》5. 《孟丽君》6. 《夫妻观灯》7. 《打猪草》8. 《柳树井》9. 《蓝桥会》10. 《路遇》11. 《王小六打豆腐》12. 《小辞店》13. 《玉堂春》以上是黄梅戏中著名的戏曲作品,它们各具特色,深受观众喜爱。

黄梅戏经典剧目代表演员流派流行地区 答:1、黄梅戏的经典剧目有《天仙配》、《牛郎织女》、《槐荫记》、《女驸马》、《孟丽君》、《夫妻观灯》、《打猪草》、《柳树井》、《蓝桥会》、《路遇》、《王小六打豆腐》、《小辞店》、《玉堂春》等。2、代表演员:严凤英、王少舫、张云风、潘璟琍、黄宗毅、黄新德、马兰、陈小芳、张辉、吴琼、杨俊、... 黄梅戏经典曲目有哪些? 答:1、《天仙配》《天仙配》又名《七仙女下凡》、《董永卖身》,是黄梅戏早期积累的“三十六大本”之一、黄梅戏的保留剧目之一,是首部以电影方式出现的黄梅戏,讲述七仙女不顾天规,私自下凡与董永结为伉俪,憧憬美好生活,最终被玉帝生生拆散了的爱情故事。该剧获得第一届华东区戏曲观摩演出大会剧本一等奖、...