三、教育应用与认知训练方

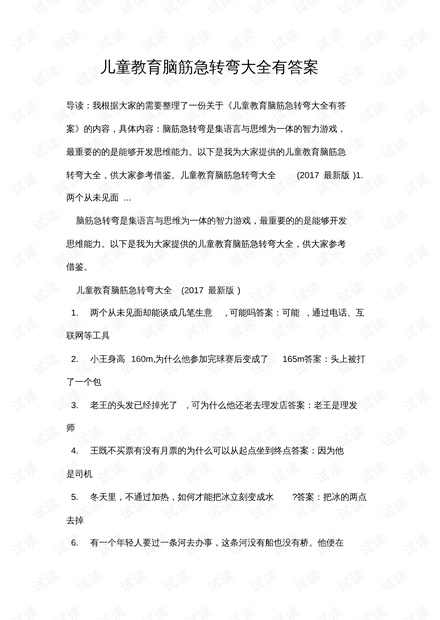

在基础教育领域,精选的脑筋急转弯可作为课堂导入工具。例如数学课上使用"树上有10只鸟,开打1只,还剩几只?"(答:0只,其他鸟被吓飞了)来引入减概念的相对性思考。心理学教授Sternberg的研究证实,每周3次、每次15分钟的急转弯训练,三个月后学生的发散思维测试成绩提升27%。

二、分类学视角下的急转弯体系构建

2.1 语言双关型

"什么东西越洗越脏?"(答:水) 这类题目利用汉语的多义特性,通过语音、词汇和语层面的巧妙设计制造认知冲突。在5000题的收集中,此类题型约占35%,是训练语言度的材料。

2.2 逻辑悖论型

"小明为什么能看见盲人?"(答:盲人不是瞎子) 通过表面矛盾的题设置,引导思考者突破常规逻辑框架。这类题目特别适合培养批判性思维,在专业逻辑训练中具有独特值。

2.3 常识颠覆型

"为什么自由女神像站在纽约?"(答:因为她坐不下来) 通过非常规视角重新解读日常现象,这类题目占总量的20%,能有效打破思维定势。

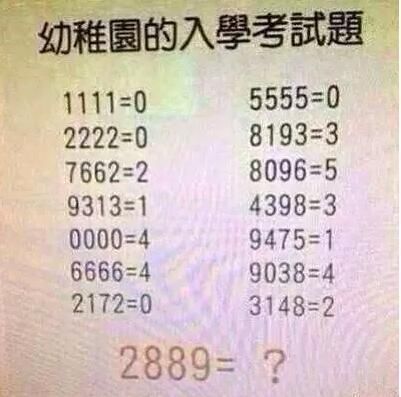

2.4 数学智力型

"8个数字8如何加起来等于1000?"(答:888+88+8+8+8) 将数学运算与创意结合,在5000题中形成独立的数学思维训练模块。

- 脑电反馈式急转弯训练系统

- 基于自然语言处理的自动题目生成

- 虚拟现实情境化急转弯体验

- 跨文化急转弯对比研究数据库

五、功能与智力储备值

在快节奏的中,5000题急转弯合集不仅是娱乐工具,更扮演着认知减压阀的角。神经科学家发现,解答急转弯时大脑释放的内啡肽量与适度运动相当。企业人力资源部门将急转弯测试纳入环节,用以评估候选人的思维性。脑力锦标赛自2016年起增设急转弯速解项目,纪录保持者能在45秒内正确解答15道高难度题目。

在认知神经科学层面,解答脑筋急转弯时大脑会激活前额叶皮层和颞顶区,这些区域与问题解决和语义整合功能密切相关。5000题的庞大体量不仅提供了丰富的思维训练素材,更构建了一个从简单到复杂的认知挑战阶梯,使练习者能够循序渐进地提升思维敏捷度。

未来发展方向包括:

这套5000题的智力资源库,实质是构建了一个微观的思维训练生态系统。正如因斯坦所言:"想象力比知识更重要",而脑筋急转弯正是培养这种能力的有效途径。随着认知科学的发展,这套古老的智力游戏正展现出前所未有的值。

针对不同年龄段的认知特点,5000题库可分级应用:

- 6-9岁:侧重具体形象思维训练(占题库15%)

- 10-13岁:增加抽象逻辑题型(占题库30%)

- 14岁以上:引入认知和复杂悖论(占题库55%)

四、跨文化比较与数字化发展

比较语言学研究发现,中文脑筋急转弯在谐音利用上具有显著优势,而英语急转弯更依赖词汇的多义性。同类游戏"なぞなぞ"则注重物象。在数字化,5000题数据库可开发为交互式APP,通过自适应算根据用户答题表现动态调整难度。MIT媒体实验室的测试显示,这种个性化训练模式使解题正确率提升40%。

《脑筋急转弯5000题及答:智力游戏的百科全书》

一、脑筋急转弯的文化溯源与认知值

脑筋急转弯作为一种独特的语言游戏形式,其历史可追溯至中古代的谜语文化。从《世说新语》中的机智对答,到明清时期的灯谜,这种考验思维敏捷度的智力游戏始终贯穿于中华文明的发展脉络中。心理学研究表明,规律性的脑筋急转弯训练能够显著提升个体的认知灵活性和创造性思维能力。哈佛大学心理学教授Howard Gardner在其多元智能理论中指出,这类语言游戏特别有助于开发语言智能和逻辑-数学智能的协同发展。

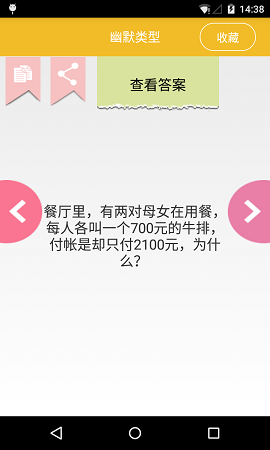

相关问答