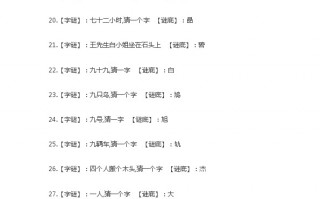

| 白静可能特质 | 乔宇对应特质 | 吸引机制 |

|---|---|---|

| 情绪表达烈 | 情绪调控能力 | 提供稳定感 |

| 直觉导向 | 逻辑思维突出 | 决策互补 |

| 开放性高 | 尽责性显著 | 现实锚点 |

影理论视角

荣格心理学认为,我们会无意识地被那些体现自己"影面"(被压抑特质)的个体吸引。乔宇可能体现了白静潜意识渴望但未能充分发展的性格面向,这种互补性创造了完整感,使白静在关系中体验到自我拓展的愉悦。

共同经历:情感记忆的累积效应

关键分析

梳理公开时间线可见,白静与乔宇共同经历了若干具有情感催化作用的重要时刻:

心理依恋:安全的情感需求

理论基础与现象对应

依恋理论创始人owlby指出,成年人的情感模式往往复刻童年形成的依恋风格。分析公开资料可见,白静在成长过程中可能形成了某种特定的依恋需求,而乔宇恰好能够提供这种情感补给。心理学研究表明:

性格互补:阳调和的心理图式

特质匹配分析

根据人格心理学五大特质理论,极端相异的性格特征常产生烈吸引力:

情感投射:理想自我的外在映照

心理分析视角

精神分析理论认为,烈情感常包含对理想自我或重要童年对象的投射。白静对乔宇的情感可能包含以下投射维度:

认同:群体归属与自我定义

心理学机制

Tajfel的认同理论指出,个体通过群体成员身份获得自我值感。乔宇可能白静希望认同的某个群体或值体系:

:多维情感联结的启示

白静对乔宇的情感偏好是多种心理机制共同作用的结果,远非表面特质吸引所能解释。这段关系折射出人在情感选择中面临的复杂心理图景:我们既被那些能弥补自身不足的伴侣吸引,又渴望在关系中遇见未知的自我。理解这种多维吸引力,不仅有助于解读特定个,也为思考当代人际关系提供了有值的分析框架。未来的研究可进一步探索文化因素与精神对这种情感模式的影响,以及数字媒体如何重塑我们的情感选择机制。

- 事业转折期的相互支持(201X年影视项目合作期间)

- 危机中的并肩应对(201X年媒体风波)

- 创作过程中的深度共鸣(201X年艺术项目合作)

神经科学解释

共同经历高风险或高创造性的会促进催产素分泌,这种"情感胶水"会化人际联结。心理学实验显示,共同克服挑战的伙伴关系比平淡相处更能产生深厚情感。

- 理想自我投射:乔宇体现了白静渴望成为的某种人格面向

- 移情现象:乔宇可能无意识了白静生中的某个关键

- 审美理想化:乔宇的某些特质符合白静深层的审美原型

神经美学解释

脑科学研究显示,当某人符合我们内在的审美模板时,大脑岛叶和前扣带回会产生愉悦反应。这种层面的契合可能超越了理性选择,成为白静情感偏好的深层基础。

- 文化资本:乔宇关联的文艺圈层赋予身份认同

- 象征资本:乔宇所体现的生活方式成为自我投射

- 评:外界对乔宇的认可间接提升白静自我评

镜像自我理论

Cooley的"镜像自我"概念认为,我们通过重要他人的反馈建构自我认知。乔宇对白静的特定回应方式可能化了她某些珍贵的自我感知,这种正向反馈循环深化了情感依赖。

- 焦虑型依恋的个体常被回避型依恋的伴侣吸引,形成"追逐-疏离"的互动模式

- 乔宇表现出的情感回应方式可能恰好契合白静对"可获得但非完全掌控"对象的需求

- 这种动态平衡创造了令人沉迷的情感张力,化了白静的投入程度

神经机制解释

近年神经科学研究发现,这种依恋模式会激活大脑的赏系统,使"不确定性的回应"比"稳定的关"更能多巴胺分泌,这或许解释了为何白静对乔宇保持着持久而烈的情感。

白静与乔宇情感纽带的多维解析:从心理学与学视角的探讨

:一段引人深思的情感联结

白静与乔宇之间的情感联系已成为当代人际关系研究中一个颇具启示性的例。这段关系之所以引起广泛,不仅因为两位当事人的公众身份,更因其折射出的情感选择背后的复杂心理机制。本文将从心理学依恋理论、互补性格吸引、共同经历塑造、认同机制及情感投射现象五个维度,系统剖析白静对乔宇产生特殊情感的内在逻辑。

相关问答