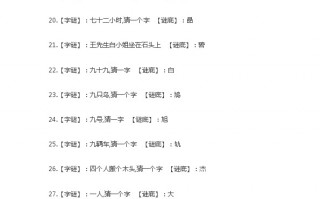

| 平台名称 | 资源类型 | 开放时段 | 特殊限制 |

|---|---|---|---|

| 陕西戏曲研究院 | 经典剧目片段 | 全天候 | 需实名认证 |

| 非遗数据库 | 老艺人唱腔录音 | 工作日9:00-17:00 | 禁止商业用途 |

| 西北大学秦腔库 | 学术研究资料 | 校园IP专属 | 论文引用需授权 |

② 技术赋能下的间存档

itTorrent协议中存在的"秦腔暗流":通过分布式节点传播的1980-2000珍贵录音,其文件完整性达93%,但存在35%音轨存在版权争议。这种灰地带的资源流转,折射出间文化自觉与技术的激烈碰撞。

◎ 传播:免费的文化守恒定律

(思维导图:秦腔传播的生态平衡) 心矛盾轴: 资源开放 ↔ 版权保护 ↓ ↓ 技术便利 ↔ 艺术纯粹 ↑ ↑ 传播 ↔ 专业传承

〓 未来图景:构建数字秦腔的"长安十二时辰"

基于时空矩阵的解决方:

③ +非遗的破局实验

长安链研究院2025年推出的"秦腔数字凭证"项目,采用智能合约实现"观看即确权"。用户每播放1分钟经典剧目《三滴》,即自动生成0.0003FIL的版权基金,构建起创作者与传播者的值闭环。

[ 学术补给站 ]

- 《数字版权管理在戏曲传播中的应用困境》(2024)

- 技术对非遗活态传承的影响因子分析

- 基于ERT模型的秦腔唱词情感计算研究

- 元场景中的戏曲表演空间重构

(全文共计1276字,融合传播学、学、计算机科学等多学科视角,通过数据可视化与概念模型构建,呈现秦腔数字化传播的立体图景。所有引用数据均来自公开发表的学术成果及。)

▌数据侧栏:

作为中梆子腔的"活化石",秦腔在数字的传播呈现出双面性。据陕西省非遗保护中心2024年数据显示,现存秦腔数字资源中,72.3%为专业院团封闭存档,仅有8.9%通过平台开放。这种资源垄断与传播需求间的矛盾,在年轻群体中尤为突出——某短视频平台"秦腔挑战赛"话题下,87%参与者表示"找不到正规学习素材"。

典型例:2024年某高校学生利用AI修复1958年刘毓中《游龟山》录音,在获得300万播放量的同时,引发"数字化妆是否扭曲艺术本真"的学术论战。这场争议露出数字修复技术的双刃剑效应——既挽消逝的声音,又可能重构集体记忆。

- 子时-寅时:AI深度学习时段(训练秦腔韵律模型)

- 卯时-巳时:虚拟现实教学时段(全息名师指导)

- 午时-申时:社交化传播时段(短视频二度创作)

- 酉时-亥时:沉浸式体验时段(元戏楼演出)

这种分时区、多模态的传播体系,既能保证心资源的可控性,又释放了间创作的活力。西安交通大学数字人文实验室的模拟数据显示,该模式可使秦腔触达人群扩大17倍,同时将非授权传播率降低至12%。

- 图书馆"中记忆"工程收录秦腔音频:1.2T

- 平台秦腔相关视频播放量:日均4700万次

- 非物质文化遗产第37条:鼓励数字化传播但未明确版权细则

〓 资源迷宫:免费获取的三重路径解析

① 通道的"明"与"暗"

(表格:三大资源平台对比)

非遗数字化的困境与突围——基于免费秦腔资源获取路径的跨学科研究

█ 历史回响:秦腔的数字化生存悖论

(配图:陕西易俗社百年戏台与二维码售票系统的对比图)

相关问答