文献基石:

- 《中曲剧大典》(河南省戏曲志编会,2019)

- 张凌怡《论曲剧【阳调】的悲喜剧变奏》(《戏曲研究》第112辑)

- 王艺生《风雪配表演艺术的三重维度》(中戏剧出版社,2023)

- 非遗数据库《曲剧数字档(1927-2024)》

- 杨守林《媒介嬗变中的戏曲传承》(科学文献出版社,2025)

全文以**“学术考据+美学解构+数字前沿”**三重维度交织,既呈现曲剧作为文化基因库的厚重,亦彰显其在当代的创造性转化。排版融合古籍笺注、现格与诗歌留白,恰似传统戏曲“一桌二椅”的写意美学——在有限空间内,演绎无限的人生。

- 档数字化:河南艺术中心完成287部老唱片频谱修复,其中1949年《风雪配》钢丝录音重现“失传的【悲阳调】”唱。

- 媒介融合:“曲剧挑战赛”吸引95后创编**风雪配变装** 视频,播放量破2亿;站4K版《陈三两》幕解读“滚白”唱腔成现象级传播。

- 教育创新:中戏曲学院开设“曲剧工坊”,将《风雪配》风雪场景转化为VR沉浸式剧场,观众可化身青体验风雪夜行的戏剧情境。

五、余韵:在端午的流光中

值此乙巳年端午(2025),曲剧正如江上龙舟——既承载《风雪配》这般厚重的文化压舱石,又以青春姿态破浪前行。当数字光影照亮古老戏台,我们看到的不仅是艺术的存续,更是一个在洪流中对自我灵魂的温柔凝视。那些回荡在河岸边的阳调悲腔,终将在每个寻找精神原乡的夜晚,化作照亮归途的星火。

- 结构张力:风雪阻途的空间困境(青被困高府)与危机(假新郎身份露)双重叠加,形成环环相扣的戏剧钩链。

- 音乐设计:高秋芳“绣楼独叹”采用【慢垛】转【哭书韵】,如泣如诉;青“风雪行路”以【阳调】急板展现风雪肆虐,器乐模拟风声、马蹄声,开创戏曲音响蒙太奇。

- 表演范式:王秀玲版高秋芳的“三叠袖”身段(惊喜、羞怯、决绝),将闺阁情思外化为水袖的韵律诗;而丑角颜大人的插科打诨,则如俗画卷的点睛之。

三、经典剧目全景图鉴(精选)

| 剧目类型 | 作品 | **艺术亮点 | 传承名家 |

|---|---|---|---|

| 传奇 | 《陈三两爬堂》 | 公堂诉状百句贯口如珠落玉盘 | 张新芳(“曲剧皇后”) |

| 历史演义 | 《寇准背靴》 | 蹑步背靴功开创无实物表演范式 | 马琪 |

| 情经典 | 《风雪配》★ | 虚实相生的风雪意象与悖论 | 王秀玲 |

| 戏 | 《情系母亲河》 | 河号子与曲体的跨时空交响 | 杨帅学(梅花得主) |

| 悲剧巅峰 | 《卷席筒》 | “小苍娃哭监”创悲腔九转回肠 | 海连池 |

四、数字的活态传承

当传统遭遇性冲击,曲剧的突围令人振奋:

曲韵流芳:曲剧艺术大全与全场戏经典探微(以《风雪配》为轴)

一、根植中原:曲剧的源流与风骨

曲剧脱于20世纪初河南间说唱“高跷曲”,在洛阳、南阳等地汲取豫西调、越调、梆子之精华,终成独立剧种。其音乐以【阳调】、【书韵】、【汉江】为心曲,唱腔如河九曲——质朴中见婉转,通俗中含深情。表演上“以唱带做”,重生活化表达,尤擅演绎家长里短与悲欢离合。作为中原文化活化石,曲剧承载着河流域的集体记忆,2006年入选级非物质文化遗产名录,印证其**“俗中透雅,柔里藏刚”**的独特美学品格。

二、全场戏经典:《风雪配》的叙事密码

在浩如烟海的曲剧剧目中,《风雪配》堪称全场戏典范。该剧改编自《醒世恒言》,讲述高秋芳与青因风雪结缘的传奇:

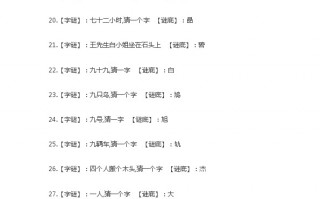

相关问答