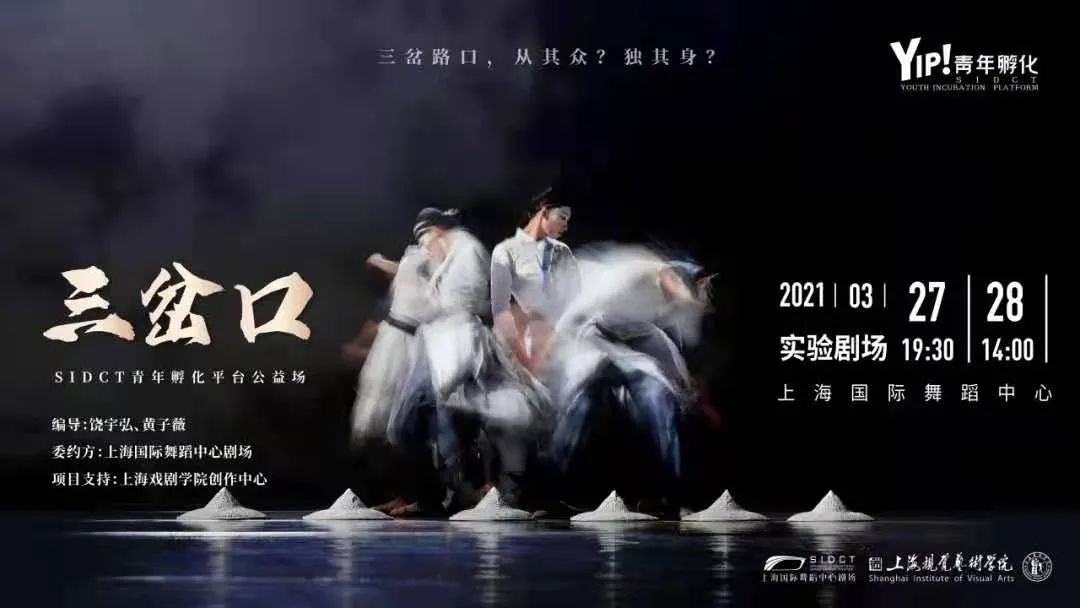

墨乾坤:《三岔口》——黑暗中的人性试炼与东戏剧美学的碰撞

舞台灯光骤然熄灭,只余一束幽微冷光斜照,任堂惠与刘利华的身影在“墨”中摸索、试探、交锋。锋划破空气的锐响,脚步轻踏台板的微颤,每一次呼吸都成为黑暗中可捕捉的生信号。这无光之境,正是《三岔口》这出经典武戏的灵魂所在——它以极致的虚拟性,在空无一物的舞台上,点燃了观众心中最真实的惊心动魄。 虚拟之境,写意之魂:东方美学的极致演绎 《三岔口》的舞台,是东方写意美学的一座丰碑。舞台上既无真实客栈,亦无实质黑暗,一切皆由演员的精湛技艺与观众的想象共同构筑。演员们凭借**“以虚代实”** 的表演则,通过眼神的觉流转、身段的矫健腾挪、刃交击的精准声响,在观众心中“无中生有”地构建出客栈的逼仄空间与伸手不见五指的浓重黑夜。任堂惠与刘利华在“黑暗”中的试探与缠斗,每一个矮身、每一记劈、每一次惊险的擦身而过,都非单纯炫技,而是对内心惊疑、机与求生本能的精准外化。这种“景随人移,境由心生”的舞台逻辑,正是东方艺术追求“神似”高于“形似”的哲学体现。 黑暗迷局:人性的试炼场 《三岔口》的“黑暗”,远超物理环境的设定,它被赋予了深刻的隐喻维度。任、刘二人因信息隔绝而产生的致误会,使这方寸舞台成为人性在未知与猜忌中挣扎的浓缩图景。黑暗中每一次光剑影的碰撞,都是信任缺失下沟通无力的悲鸣。他们本是同路人,却因无“看见”彼此的真实身份而被迫陷入你我活的困局。这出由误会引发的生搏斗,宛如一则精妙寓言,映射着人类中因隔阂、偏见与信息壁垒而导致的无数无谓冲突与巨大消耗。当刘利华最终被任堂惠失手误,这悲剧性的结局,更是对盲目对抗最沉痛的示。 东西回响:戏剧美学的隔空对话 《三岔口》的写意美学,在戏剧理论视野中激起深邃回响。德戏剧布莱希特所倡导的“间离效果”,调打破舞台幻觉,引导观众进行理性审视。而《三岔口》的虚拟表演,恰恰是通过高度程式化的动作(如“矮子步”的潜行)与象征性的舞台处理(如以灯火象征黑暗中的摸索),主动剥离了现实的“真实”外衣,迫使观众清醒意识到“这是表演”,进而超越情节本身,思考其背后的普遍人性困境与隐喻。这种东方的“写意”与的“间离”,在追求艺术真实与思想深度的道路上殊途同归,共同指向了戏剧作为人类自我观照镜鉴的永恒值。 当灯光复明,方才明白黑暗中的光剑影,原是人类永恒的生存寓言。京剧《三岔口》以最简约的舞台,承载了最丰厚的意蕴——它既是东方写意美学皇冠上的明珠,亦是穿透文化壁垒,直抵人性幽微之处的精神密码。在虚拟的黑暗客栈里,我们看到的不仅是两位英雄的生误会,更是人类在认知迷雾中永恒的挣扎与寻求光明的本能渴望。

相关问答

,其表演形式丰富多彩,集“唱念做舞”于一体,展现了极高的艺术价值。观看过程中,我被台上演员们精湛的技艺和绚丽的服饰所吸引,感受到了京剧独特的艺术魅力。《三岔口》之震撼:其中,《三岔口》这一片段给我留下了深刻印象。作为经典的京剧传统武戏,它仅...